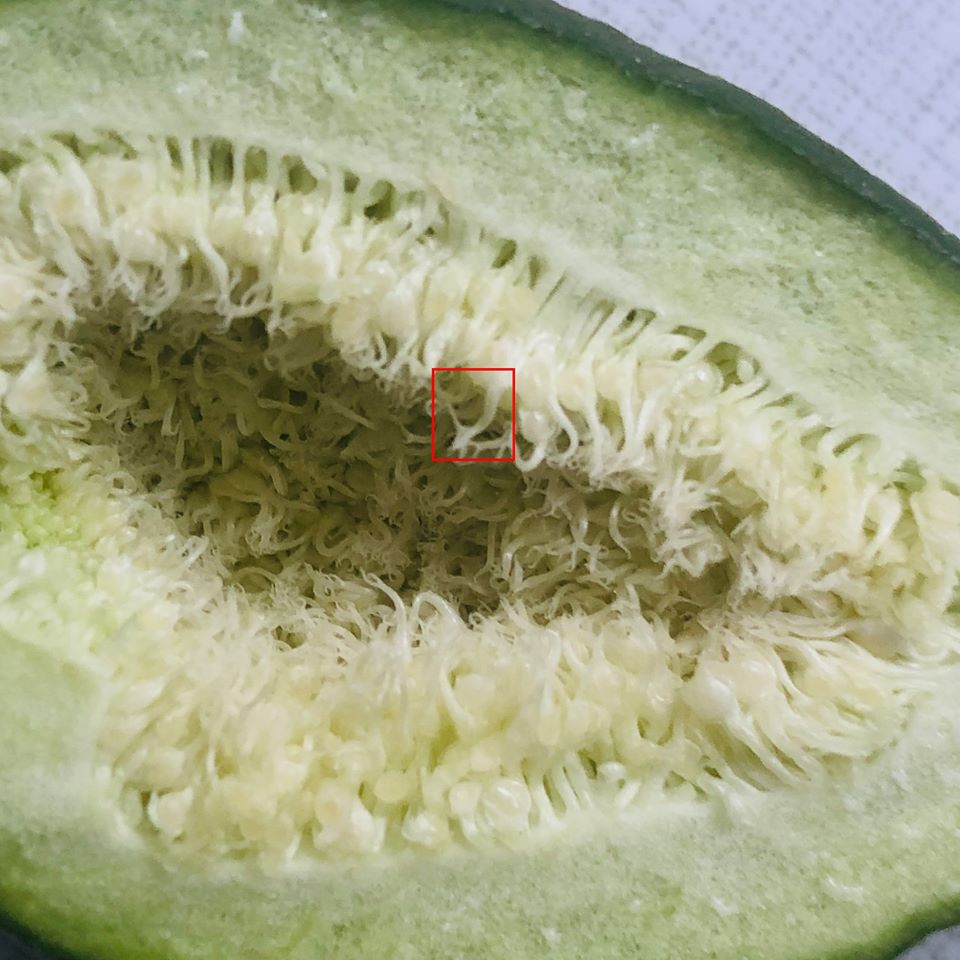

Habe ich eine Bocksfeige?

Jetzt im Sommer passiert es häufig, dass Feigen ihre noch unreifen Früchte abwerfen. das kann viele verschiedene Ursachen haben. Einige der Ursachen sind im folgenden Jahr verschwunden – hat man aber eine Bocksfeige gepflanzt, kann… Habe ich eine Bocksfeige?